Professional Design Camp 005

デザインイノベーションの方法論を学ぶ

変貌する日本の10年後をデザインする

~インバウンドの急増と自然災害の常態化に適応するために~

終了しました

プロフェッショナル・デザインキャンプ

プロフェッショナルデザインキャンプは、参加者同士の価値共創を通じて、未来に求められる新たな価値を生み出し、そのプロセスを学び合う場です。

様々な企業から集う参加者でチームを組み、共通のテーマのもとで、3日間で新たな価値の創出を試みていただきます。

今回は、未来洞察と呼ぶ、生活者視点からのアプローチを通じて未来を洞察し、イノベーションの起点となる新しい機会を抽出する手法を駆使して、発想法と未来思考の体験をしていただきます。また、価値の創出だけでなく、異業種の企業間でのコラボレーションのファーストステップとしていただくことを目指します。

テーマの概要

デザインイノベーションの方法論を学ぶ上で、今回は現在注目されながらも対処リテラシーが追いつかない2つの非日常シーンとして「インバウンド」と「自然災害」を取り上げます。

非日常性を自分事として捉え、その対処リテラシーを上げていくことには時間がかかるものですが、「インバウンド」と「自然災害」はこれからの10年間を考えるうえで避けて通ることはできない「非日常性の常態化」です。このような旧来のアプローチで解くことが困難なテーマこそ、デザインイノベーションの力が試される格好のテーマであると考えました。

例えば、国内旅行はインバウンド需要が急速に成長し政府目標(3000万人)を超えようとしており、旅行の目的も従来の観光に留まらないカルチャー体験(コスプレ等)や移住体験へと変質し始めていますが、同時に、旅行・移住者と触れ合う・受け入れるという非日常性が常態化することによる弊害やコンフリクトも発生しています。

一方、異常気象による自然災害の頻度が増す中で、発電機・避難グッズの常備や住宅・ビルの耐震改修などが増えながらも、災害時の対処ノウハウの未共有、避難所のプライバシーやQOLの欠如、マイノリティへの支援不足など、課題の共有自体も途上にあります。

専門家から現在顕在化している課題や新たなソリューションの動向を聞きつつも、課題の問い直しや未来洞察のフレームワークを使って、非日常と日常を無理なくつなぐような、将来の課題を先取り解決するアイデアを出しましょう。

講師

(敬称略)

前川 佳一

前川 佳一

京都大学経営管理大学院 特定准教授

「経営学的視点のイノベーションと観光」

多々納 裕一

多々納 裕一

京都大学防災研究所 社会防災研究部門 防災社会システム研究分野 教授

「災害時避難の課題」

ファシリテーター

(敬称略)

粟田 恵吾

粟田 恵吾

株式会社日本総合研究所 リサーチ&コンサルティング部門

未来デザイン・ラボ

ディレクター

九州大学経済学部卒業。株式会社博報堂で自動車・情報通信分野のマーケティングプランニングに従事した後、2003年博報堂フォーサイト/2007年博報堂イノベーションラボを起案・発足。未来洞察やデザイン思考を活用した新規事業機会シナリオ策定、イノベーション人材・組織開発、長期経営ビジョン策定の支援に従事。2015年7月より現職。著書に『新たな事業機会を見つける「未来洞察」の教科書』(2016年、共著、KADOKAWA)。論文に「ホライゾン・スキャニング手法による未来洞察活動」(2018年、共著、TraFST)。日本能率協会、東工大AGL、i.school等で未来洞察のワークショップのセミナー講師/ファシリテーターを務める。

プログラム

DAY 1

2018年12月3日(月)

-

10:00〜18:00

-

ガイダンス

レクチャー①「テーマ関連情報」

レクチャー②「未来洞察の方法論」

セッション⓪「テーマに対する問い直し」

セッション①「未来イシューによる構造的な変化作成」

-

18:00〜

-

懇親会

DAY 2

2018年12月4日(火)

-

9:00〜18:00

-

セッション②「スキャニングによる非連続な仮説作成」

セッション③「強制発想による機会領域アイデアの創発」

DAY 3

2018年12月5日(水)

-

9:00〜17:00

-

セッション④「機会アイデアによるシナリオ作成」

プレゼンテーション

リフレクション

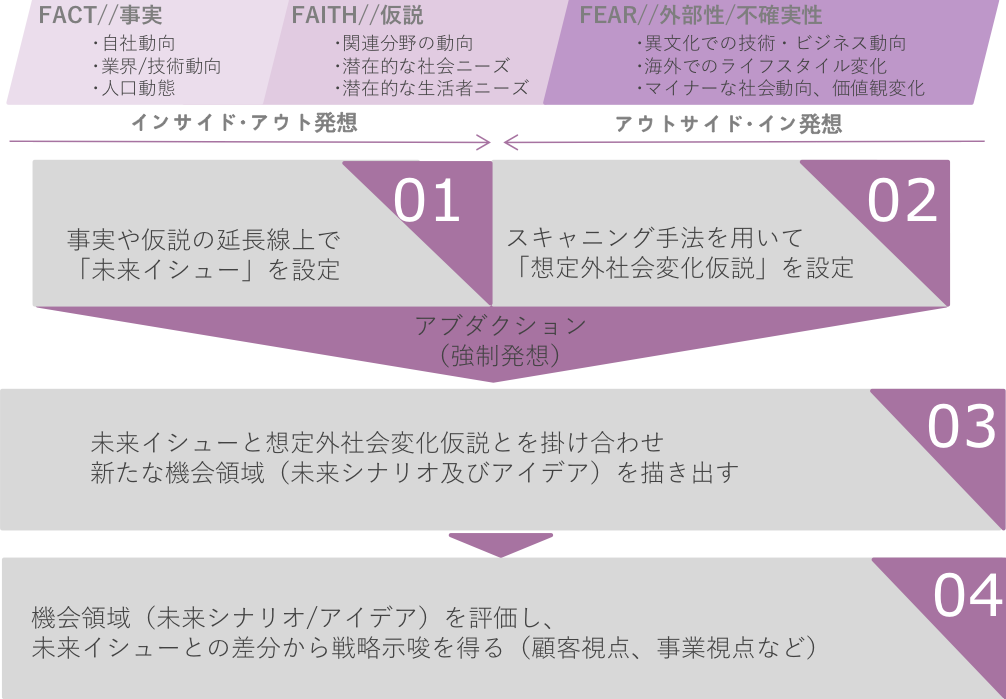

主な流れとキーワード

①事実や仮説の延長線上で「未来イシュー」を設定

②スキャニング手法を用いて「想定外社会変化仮説」を設定

③未来イシューと想定外社会変化仮説とを掛け合わせ新たな機会領域(未来シナリオ及びアイデア)を描き出す

④機械領域(未来シナリオ/アイデア)を評価し、未来イシューとの差分から戦略示唆を得る(顧客視点、事業視点など)

プログラムから得られるメリット

・ デザインイノベーションの方法論を学ぶ

・ 異業種とのコラボレーション力の獲得と人的ネットワーク構築

・ 各種デザイン手法の習得

・ 新たなビジネスアイデア獲得

※プログラム内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

開催要項

プロフェッショナル・デザインキャンプ

デザインイノベーションの方法論を学ぶ

変貌する日本の10年後をデザインする

~インバウンドの急増と自然災害の常態化に適応するために~

日程:

2018年12月3日(月)~5日(水)

会場:

京都リサーチパーク

京都市下京区中堂寺南町134

http://www.krp.co.jp/access/

想定する参加者:

一定の業務経験を有する若手(入社5~15年)以上の方で、以下の何れかに該当する方

・イノベーションに意欲がある

・異業種とのコラボレーションに関心がある

定員:

30名程度

参加費:

正会員A、E 150,000円

正会員B 200,000円

非会員 300,000円

※宿泊費は含まれません。

申込〆切:

2018年11月2日(金) 申込締切を延長しました。

2018年11月16日(金)

パンフレット:

デザインイノベーションの方法論を学ぶ 変貌する日本の10年後をデザインする~インバウンドの急増と自然災害の常態化に適応するために~

パンフレット

主催:

デザインイノベーションコンソーシアム

後援:

京都大学デザイン学大学院連携プログラム

問合せ:

デザインイノベーションコンソーシアム事務局

京都リサーチパーク株式会社 松浦、柳本

tel: 075-315-8522 mail:info@designinnovation.jp

過去に実施されたプログラム

Professional Design Camp 001 「2025年 徒歩5分圏の空間の暮らし方を考える」

開催日:2014年11月18日〜20日

こちらからレポートをご覧いただけます。

Professional Design Camp 002 「作る人のHappy,食べる人のHappy〜農と食の未来〜」

開催日:2016年1月22日〜24日

こちらからレポートをご覧いただけます。

Professional Design Camp 003 「都市とAI~ビジネスイノベーションで圧倒的にレジリエントな都市を実現する~」

開催日:2017年3月13日〜15日

Professional Design Camp 004 「京大デザインスクール式デザイン思考の実践~「ロボット共生社会を予想する」をテーマとして~」

開催日:2018年1月23日〜25日

こちらからレポートをご覧いただけます。

参加者の声

・順序を追って創造プロセスを体感できた

・ロジカルなビジネスデザイン手法を学べて良かった

・他業種の方の課題を知ることができ、自分の中の固定概念を認識して、その枠の取り外し方を学べた

プロフェッショナル・デザインキャンプ実行委員会

| 委員長 | 平位 隆史 |

三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 知的財産センター センター長 |

| 委員 | 粟田 恵吾 |

株式会社日本総合研究所 リサーチ&コンサルティング部門 未来デザイン・ラボ ディレクター |

| 委員 | 川上 浩司 | 京都大学デザイン学リーディング大学院 特定教授 |

| 委員 | 十河 卓司 | 京都大学デザイン学リーディング大学院 特定准教授 |

| 委員 | 中務 陽介 | DMG森精機株式会社 開発本部SCOPE統括部 統括部長 |

参加に関するご留意事項

お申し込みの前にご確認ください。

プロフェッショナル・デザインキャンプ(以下「キャンプ」という。)で生じたアイデアについては、共創の場としての性格上、既に産業財産権が出願されているものを除き、公知のものとし、その活用は自由とします。キャンプで新規に生じた著作権については、著作者に帰属しますが、デザインイノベーションコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)が作成する資料への使用並びに参加者及び参加者所属組織への再使用を許諾するものとします。

キャンプ実施のために必要となる既存の知財・研究成果・データは、参加者に予めその帰属を明示するものとします。ただし、当該知財・研究成果・データに関するNDA を参加者に求めることはしないものとします。

キャンプの結果は、主催・後援団体の発表会・Web・ニューズレター・各種展示を通じて公開します。

キャンプには、3日間通してのご参加をお願いいたします。

キャンプの様子は、写真・ビデオ撮影を行わせていただきます。また、撮影した写真・動画は、コンソーシアム及び京都大学デザインスクールの広報手段、講演資料、マスメディア提供資料、書籍などに用いる場合があります。個人が特定されないよう加工することをご希望の方は、キャンプ期間中に実行委員会に連絡をお願い致します。各グループの成果の概要は、Webやパンフレット等の各種広報物にて公開させていただきます。