これが日本をも動かすワークショップの作り方。

『政策デザインとワークショップデザインの交差点から』 2014年5月24日開催

さまざまな学びの体験やプロジェクト内での合意形成、コミュニティの活性化、そして新たなイノベーションの創造につなげるのに効果を発揮するのが「ワークショップ」。現在では政府や企業、地域など、さまざまな場所でワークショップを利用したプロジェクトが多く進行している。

そのようなワークショップを企画・運営している最前線のワークショップデザイナーを招き、設計論や心構え、ノウハウを惜しみなく語って頂く、京都大学デザインスクール「ワークショップデザイン・シリーズ」。第1回のゲストは、インクルーシブデザインの実践者である塩瀬隆之氏。ノウハウ本を読んだだけでは分からない、ワークショップに参加しただけでは知ることができない秘訣をたっぷりとご紹介いただくことにした。

塩瀬氏は現在、経済産業省「産業技術環境局産業技術政策課」という、日本の産業技術イノベーション政策の中心地にいながら、調査事業の委員会や研修などにワークショップを積極的に導入している。京都大学総合博物館で開催していた子ども向けワークショップや企業での新規事業開発ワークショップの経験を活かしながら、これまで多数開発してきた独自の手法を紹介してもらった。

ワークショップの企画は、

「問いを深めること」からはじまる。

塩瀬氏がワークショップの依頼を受けた際、真っ先にすることは「与えられた問いを深めること」だと言う。たとえばこの日のワークショップであれば、『ワークショップデザインを体験できるものを』という我々主催者からの「問い」を、さらに深く問い直すことから塩瀬氏の企画ははじまる。

* * *

「"そもそもワークショップをデザインするとは何か?""ワークショップの手法を紹介すればいいのだろうか?"ということから考えはじめました。さらに、"一般的な手法を紹介するだけで良いのだろうか?""ノウハウを共有するだけなら、僕に声をかけてくれる必要はないはず"というところまで問い直しました。そうすることで、今回は"たとえすぐに一般化できなかったとしても、いつもやっているワークショップを作る過程そのものをそのまま紹介しよう"というスタンスでいくことに決めることができました」(塩瀬氏)

* * *

ともすれば、リクエストに忠実に応えることを第一に考えがちだが、ワークショップは目的を達成するための手段であり、それを開催することが目的ではない。そのため、与えられたリクエストを色々な角度から見つめ、疑い、掘り下げることで、本来目指すべきゴールを明確にすることが必要になる。

そうして問いを深めた上で行うのがワークショップ。今回は数ある設計アプローチの中から三つを、事例を交えながらお話いただいた。

その1、 『極端思考』で視野を拡げる。

(文部科学省・「夢ビジョン」事業)

『極端思考』は、あえて対極にあるようなテーマを設定することで、参加者の視野を拡げて意見の抽出を目指すアプローチ。

文部科学省の「夢ビジョン」事業では、事前準備で深めた「2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機に多様な国民の声を取り入れて、今までと異なる政策立案方法を確立したい」「国民の声を政策立案につなげられるだけの説得力を持つような内容に」という目的を達成するため、『極端思考』を取り入れたワークショップを開催した。

テーマは、本来聞きたい内容とは正反対の『最低最悪のスポーツ観戦ツアーをみんなで考えよう』。すると、「空港から目的地まで遠過ぎて気力がなくなる」「時差ぼけがひどくて、何も観れな」「誰も英語を話さず、言葉が通じない」など、参加者たちの自由な発想で「異国で悲惨」な状況がたくさん生まれた。

* * *

「課題の解決方法は、素直に問題点をつぶす方法と、問題をそのまま活かす方法の二種類を考えます。たとえば"空港から目的地までが遠い"という問題なら、"交通インフラを整備する"というのが一つめの解決方法。それから"遠い"という問題点を逆手に取って、"目的地までの旅を楽しめる工夫"を考えるのが二つめの解決方法です」(塩瀬氏)

その2、『アナロジー』でメッセージを共有。

(文化庁・子どもが主役の博物館づくり事業)

文化庁「子どもが主役の博物館づくり」事業のワークショップで取り入れたのは『アナロジー』。博物館の「展示」という漠然としたイメージを、子どもたちに共感を持って理解してもらうために大きな成果を発揮した。

* * *

「来館者(相手)が喜ぶ顔を思い浮かべながら、たくさんある所蔵品(品)の中から選び出し、ケース(箱)に並べるという作業は、実は僕たちが贈り物を選ぶときの心情や状況とよく似ています。そこで、"展示とはギフトである"というアナロジーをたてることにしました」(塩瀬氏)

* * *

塩瀬氏の話を真剣に聞き入る参加者たち。さまざまな世代、職域、専攻を持った者が集まった。

そして、実施したワークショップは、小さな「ハコ」に取り付けられたカプセルの中に、公園で発見したとっておきの物(ブツ)を、贈り物として詰めてもらう『ハコブツカン』作り。小石や木の実、セミの抜け殻など、子どもたち一人ひとりが贈る相手を想像しながら自由に選んでもらうことで、学芸員たちの日頃の苦労や工夫を体験できるよう計画したそうだ。

このように、漠然とした事柄や新出の言葉を、身近な体験や言語に置き換えて体験してもらうのが『アナロジー』を使ったワークショップの特徴。子ども向けに関わらず、幅広い参加者に対して有効なワークショップ設計アプローチのひとつだろう。

その3、『名場面』から全体の体験をデザイン。

(三重県立博物館オープン記念特別事業の場合)

「みんなでこの写真を撮れたらワークショップは大成功、というクライマックスの場面を先に設定します。そこから逆算的に内容を固めていく手法が、"名場面づくり"のワークショップ。この手法は映画『プロジェクトA』で、ジャッキー・チェン監督も採用しています(笑)」(塩瀬氏)

* * *

三重県立博物館のオープン記念事業で与えられたのは、「博物館の役割を、オープン前の博物館でしかできない方法で知ってもらう」という難題。この難題を抱えながら、建設中の博物館を訪れた際に『名場面』は浮かんだと、塩瀬氏は語る。

* * *

「日本最大級と言われるガラス製展示ケースを現地で目にした瞬間、人が中に入って展示物のように並ぶというイメージがパッと浮かびました。後はそのアイデアをどう実現にこぎつけるか」(塩瀬氏)

* * *

導きだされたテーマは『100年残す、三重のもの、こと、わたしたち』。「100年後の世界に残したいものを胸に、参加者自身が展示物になってみる」というコンセプトのもと、搬入から収蔵、展示といった博物館展示の一連の流れを「展示物」と同じ視点で体験。展示物になってみてケースに並んだ後には、参加者全員で100年後に残したいものを巻物に記し、それを三重県立博物館の収蔵品としておさめてもらうという演出もプラスした。

実例を交えながら、3つのワークショップ手法を紹介する塩瀬氏。

レゴブロックを使って、名場面づくり。

実践、ワークショップのデザイン。

後半は各3〜4名のグループに分かれて、「ワークショップデザイン」を実践。

後半は、いよいよワークショップデザインの実践編だ。3~4名のグループに分かれ、『名場面づくり』を取り入れたワークショップをつくり上げる。テーマは、パワードスーツやロボットアームを装着した人たちによる国際競技大会「サイバスロン」を日本に誘致するとしたら、どんな盛り上げ方ができるかというものだ。

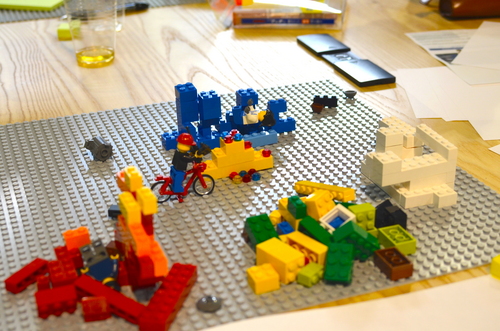

使うものはA4用紙にペン、ふせん、そしてレゴブロック。クライマックスとなる名場面を、レゴブロックを使って表現する。レゴブロックを使うことで、アイデアを立体的に確認できるだけでなく、初対面同士の参加者たちが短時間で打ち解けられるというメリットも感じられた。

身振り手振りを交えながら、参加者たちのモチベーションを高める。

初対面の参加者たちが、レゴブロックを中心に議論を深めていく。

レゴブロックを使って、さまざまな「名場面」が生み出された。

シナリオがないからこそ生まれる、

アイデアと発見。

新製品の開発や、街づくりの意見集め、またコミュニケーションを通したファンづくりなど、ワークショップに求められる役割は多岐に渡る上、会議室、美術館、公園、街角など、会場もさまざま。だからこそ、さまざまな手法を身につけておき、その中から効果的なものを選び取る力が必要になる。

そして、ワークショップがはじまってから大切になるのは、やはりコミュニケーションを活発にするための雰囲気づくりだろう。この日のワークショップでも、「それ、早速つくってみよう!」「面白い!」という塩瀬氏の前向きな発言が、どんどん議論を押し進める原動力になった。

どれほど準備を整えても、シナリオや計画通りにいかないのがワークショップの常。しかし、それこそが醍醐味であり、新たなアイデアと発見が生まれるきっかけになる。与えられた問いを深め、最も適した手法を選び取り、そしてワークショップがはじまれば予想外を大いに楽しむ。それらすべてが「ワークショップをデザインすること」なのかもしれない。